La pequeña novelita ¿Quién quieres ser? obtuvo el Premio "El barco de vapor" en 2020, año cuyo epicentro marcó la pandemia. Nació en tiempos de confinamiento y auge de relatos distópicos, que ya a estas alturas se han convertido en tópicos. Este libro supone un paso más en el periplo literario extraordinario de un científico y literato de la magnitud de Carlo Frabetti, quien ha conseguido dotar a la literatura infantil y juvenil de unas dimensiones que van más allá de la puerilidad, mojigatería o la irreverencia predominantes en las obras literarias orientadas para la niñez y la adolescencia más enfocadas en el peterpanismo.

Una generación postmillenial, encallada en los maremotos de la crisis financiera de 2008 y su avalancha a la hora de desmantelar conquistas sociales, especialmente en Europa, el vendaval pandémico o la Era del genocidio en Gaza. Si Adorno cuestionó el mundo tras Auschwitz, podemos pensar en lo que deparará a los que atisban el advenimiento de la mocedad y nunca mejor dicho, a las futuras nuevas generaciones.

El título ¿Qué quieres ser? nos haría pensar en lo que depararía la vida al preguntárselo, mejor al imaginárselo los pequeñuelos, pero ni las preguntas ni la imaginación son inocentes. Tan solo recordar la pregunta de Alicia al gato sobre qué camino escoger y la respuesta de que depende a donde se quiera ir. ¿Qué quieres ser? O si se pregunta qué hacer. Estas preguntas y sus interrogantes son decisivos.

La protagonista Eva, de doce años, atesora una curiosidad desbordante y preguntas interminables. Conoce a Ray, un sabio inventor, al que se considera un tanto chiflado; la niña descubre que no todo es lo que parece y que las respuestas no son siempre lo más importante.

Carlo Frabetti, una vez más, nos sumerge en el mundo laberíntico y matemático de las incertidumbres y los interrogantes como máscaras de las certezas que continuamente interpelan en el recorrido cortazariano de cada día a través de sus 80 mundos.

Miguel Ángel Rojas

- Detalles

- Escrito por Miguel Ángel Rojas

- Categoría: Literatura Imprescindible

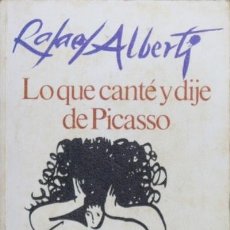

La inmensidad fructífera de Picasso abarca un haz infinito de galaxias del mundanal y vasto crepitar volcánico humano. El pintor que impulsó la culminación de la pintura moderna, abarcó desde sus inicios de visualización de lo desvaído a la entronización de la vitalidad más exuberante. Todo ello lo condensa Rafael Alberti con una marea de palabras de levadura abrasadora, al elevar la obra picassiana a la cumbre de las aspiraciones humanas.

Alberti explora el inmenso universo picassiano en el libro Lo que canté y dije de Picasso, que acoge vertiginosos poemas y escritos en prosa, vislumbrando los cien mil mundos de Picasso. Los cien mil ojos de Picasso lo abarcan todo, todo lo compone y lo descompone el pintor universal, universal y multiversal. Alberti indaga por los túneles subterráneos de los azules y rosados primigenios, atraviesa los prismas cubistas caleidoscópicos, a través de retahílas como bocetos indefinidos. Picasso se metió en el siglo por la puerta menos pensada, un prestidigitador de cartabones y cartapacios para quien todo es transformable y nada inmutable.

El poeta considera a Picasso como el río de los mil afluentes, un oleaje de estilos que crean constantemente un océano. Se pregunta, ¿qué pensaría Goya de Picasso? O, ¿qué pensaría Dios de Picasso? Los siglos por los siglos caben en la paleta y el pincel de Picasso. La creación de un mundo nuevo se inspirará en el cataclismo plástico de las escenas picassianas.

La realidad es la musa, la genialidad significa cambiar el mundo para conquistar la alegría de vivir: la conclusión decisiva tras derrotar el nazismo en 1945 y perseverar en acabar con el capitalismo: La Revolución es el Arte entre todas las artes. Todo es mutable, se proviene de las miserias humanas y a base de librar todas las batallas en las mazmorras subterráneas del inconsciente y en los campos de la conciencia, asistimos a un devenir incesante en un mundo de contradicciones y conflictos. Hay que cambiar de base desde los cimientos, el mundo podrido del que provenimos. Las enseñanzas de Picasso emergen contra las vanidades más ignorantes.

Miguel Ángel Rojas

- Detalles

- Escrito por Miguel Ángel Rojas

- Categoría: Literatura Imprescindible

Convertir a Lorca en una especie de emblema kitsch es un producto de reducirlo a mera mercancía propio del sistema de dominación ideológica, al igual que sucede con Frida Kahlo. Forman parte de la semiótica cuasiwarholiana de banalización. Vivimos unos tiempos donde no existe la vida más allá de la vanidad por lo banal, que roza la vacuidad más absoluta.

El propio Federico García Lorca pretendía embarcarse en la búsqueda del sentido donde solo encontraba vaciedad. Perseguía el sentido de la vida y el sentido sublime de la poesía y siguiendo la tradición romántica solo hallaba vacío.

El libro Lorca y el sentido de Juan Carlos Rodríguez nos sumerge en una incursión del mundo lorquiano circunscrito en el inconsciente ideológico pequeño burgués. Lorca nada por el océano metafórico gongorino, el romance tradicional erigido en tragicomedia griega, el vanguardismo, la sublimación de personajes propios de los mitos románticos: el bandolero, personajes marginales desde el Romancero Gitano al Poeta en Nueva York. Borges en su relato la Secta del Fénix se refiere a los gitanos como pintorescos personajes que inspiran a los malos poetas, dentro de la variante del supremacismo elitista borgiano en el horizonte inmerso del inconsciente ideológico pequeño burgués.

Los conflictos de Lorca con Dalí sobre la emoción frente a la frialdad de la forma geométrica, lo tradicional y lo moderno, lo culturalista y lo popular, el eros y el thanatos, lo civilizatorio y lo pedestre, la imposibilidad del deseo.

La Alocución al pueblo de Fuente Vaqueros impartida en la inauguración de la biblioteca en 1931 es un magnifico documento lorquiano en el que el escritor oscila entre un lastre hegeliano y una aproximación al materialismo histórico.

Miguel Ángel Rojas

- Detalles

- Escrito por Miguel Ángel Rojas

- Categoría: Literatura Imprescindible

Existe una edición como compilación de los poemas de Mao Tse-Tung que data de 1978, publicada en Pekín. La poesía de Mao, con sus breves poemas, expresa la grandiosidad de lo más minúsculo cuando se trata de transformar la vida y el mundo, que es de lo que se trata. La extrema belleza de los poemas de Mao radica en vislumbrar los grandes desafíos colectivos y aspirar a un mundo solidario que cambie de base: sus cimientos, demoler la ruindad a través de ingentes fuerzas humanas extraordinarias de dimensiones inasibles que venzan la soledad y la insignificancia. Nacemos para mover montañas.

En su poema “Changsha”, de 1925, se pregunta el poeta Mao a modo de soliloquio en un momento solitario ante la inmensidad de los horizontes perdidos y el río Hsiang Chiang con su caudal imparable: “Ante tal inmensidad, absorto/ me pregunto: En esta infinita tierra/ ¿Quiénes rigen el surgir y el desaparecer?”.

El poema “El pabellón de la grulla amarilla”, de la primavera de 1927, nos traslada a la belleza inmensa de la levedad de un lugar inconmensurable de nueve caudalosos ríos. El pabellón, que ya no existe, data del año 223. Una leyenda afirma que un santo taoísta pasó por ese lugar, montado en una grulla amarilla.

El pueblo chino con todas sus etnias fue subyugado por los Señores de la Guerra en mil contiendas sangrientas. Los colonialistas europeos, con los británicos a la cabeza, masacraron a través de las guerras del opio durante el Siglo de las humillaciones. El trayecto de los revolucionarios comunistas chinos va desde una pequeña y modesta embarcación de madera a La larga marcha, además hasta la expulsión de los invasores japoneses que sembraron el exterminio. El poema “La gran marcha”, que data de octubre de 1935, cuando cada minúsculo obstáculo equivalía a mil rocas inexpugnables: “El Ejército Rojo no teme los rigores de una larga marcha,/ mil montañas, diez mil ríos no significan nada para él”.

Los poemas nos trasladan a lo más sutil, la sencillez y los compartidos desafíos más estimulantes para la vida única e inabarcable.

Miguel Ángel Rojas

- Detalles

- Escrito por Miguel Ángel Rojas

- Categoría: Literatura Imprescindible

Sin duda una de las más importantes narradoras de los últimos treinta años en España es Belén Gopegui. No es una afirmación vacía, lo avala el papel preponderante en la narrativa desde los años 90. La escritora pone en cuestión los mitos y patrañas de la hegemonía ideológica de la burguesía triunfante en Españistán y su subordinación a la dominación económica, política y cultural al capital francoalemánnorteamericano hoy en total decadencia.

La noción de crisis sistémica la visionó con gran lucidez desde la última década del siglo XX Belén Gopegui, lo que la convierte en la principal escritora desde entonces hasta la actualidad. Los personajes de sus novelas representan un ruedo ibérico de lo que se vendía como una sociedad del éxito y un derrumbe social. Hoy en la narrativa predominante en Españistán, sus escritores o escritoras, salvo honrosas excepciones, vomitan una especie de mundos de Yuppy, personajes pequeñoburgueses que van de la autosuficiencia, la autocomplacencia a la insolencia y la resiliencia. Las grandes editoriales con sus premios y sus voceros mediáticos promueven narrativas un mundo aséptico que oculta los grandes problemas de la realidad a nivel social y colectivo restringiéndolo, en su caso, a lo meramente individualista. En cierta manera el establishment de las élites promueve una literatura que tiene bastante que ver con las narraciones de la autoayuda.

Belén Gopegui ha publicado un libro titulado El murmullo, cuyo subtítulo lo aclara meridianamente: La autoayuda como novela, un caso de confabulación. En el libro esgrime el autoengaño de quienes padecen la sumisión social a partir de la visión determinista del poder al limitarse a vivir de un modo confortable en el apego a la subordinación social. Los libros de autoayuda , ese talismán totémico, representan meras chucherías de los modelos psicológicos hegemónicos en el marco de la ideología individualista burguesa dominante. De ahí el permanente acoso y bombardeo de que los problemas y las soluciones dependen de uno mismo, donde la solidaridad desaparece como referencia. El murmullo representa un ejercicio extraordinario de desenmascarar el aparato de entontecimiento sistémico.

Miguel Ángel Rojas

- Detalles

- Escrito por Miguel Ángel Rojas

- Categoría: Literatura Imprescindible

La obra teórica de una de las grandes mujeres revolucionarias de la Historia, como es una dirigente bolchevique como Alejandra Kolontai, requiere de una dedicación al estudio más minucioso. En unos tiempos en el que la mujer en la lucha revolucionaria ha de adquirir un papel decisivo hay que rescatar el legado de Kolontai, a veces relegado en el acervo de la teoría marxista.

Hoy cobra una importancia capital el volver a las fuentes bibliográficas de Alejandra Kolontai. Quien tuvo un papel fundamental en el seno de los avances de las mujeres en el periodo de construcción del socialismo soviético, es decir, en el primigenio proceso revolucionario de la historia moderna.

Existe un libro titulado Marxismo y revolución sexual que compila escritos de la gran revolucionaria comunista. Sobre el título hemos de aclarar que es acuñado por la editorial de Castellote en 1976 en Madrid, hay contextualizar que el marxismo había sido en Occidente fagocitado por la Escuela de Frankfurt (Marcuse, Reich…) y vástagos (Foucault entre otros) donde cobra más relevancia la noción de revolución sexual que la revolución social, estrategia muy bien trazada por la burguesía española y el impulso de Transición como el proyecto de dominación económica, política e ideológica de la oligarquía y que derivará hoy en el dominio ideológico burgués posmoderno.

El escrito La crisis de la familia, elaborado en 1909, que es acogido en el libro, representa una aportación inestimable de una lucidez pasmosa. En el mismo, basándose en el libro El origen de la familia, la propiedad privada y el Estado de Engels, esgrime elementos fundamentales como una crítica al feminismo burgués, el final del matrimonio monogámico,la prostitución, la doble moral burguesa.

- Detalles

- Escrito por Miguel Angel Rojas

- Categoría: Literatura Imprescindible

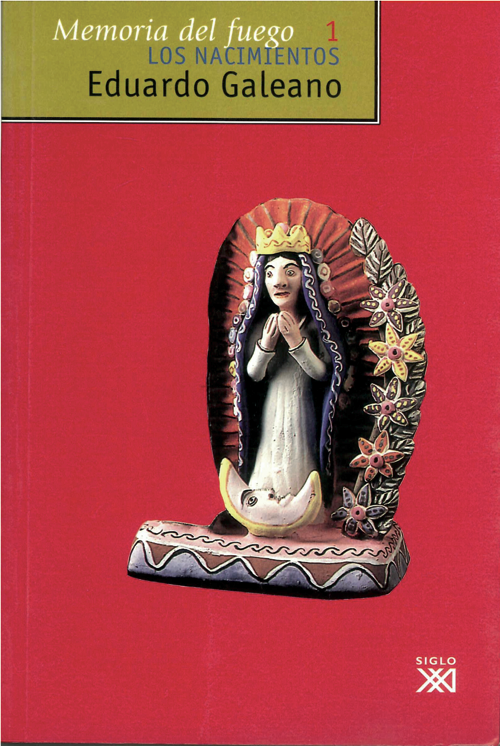

Francis Fukuyama sentenció con su archimanoseada idea del fin de la Historia: Nacía un mundo unipolar turbulento donde el imperialismo yanki y sus satélites otanistas pretendían dominar el mundo por todos los puntos cardinales y todas las latitudes. Pretendieron de un plumazo borrar de la Historia de un plumazo la memoria de explotados y oprimidos su memoria, su posibilidad de construir un futuro independiente del imperialismo. También decretaron el fin de la lucha de clases. Todo ello para garantizar una explotación capitalista mundial sin límites. Españistán celebraba el quinto centenario de la conquista y colonización de América con la careta de encuentro de culturas, operación estratégica de reconquista por parte del Capital español en el seno de la actual UE en pleno proceso de internacionalización, cuya aspiración era una expansión donde no se pusiera el sol. Volvieron a arrasar y saquear Latinoamérica.

Vargas Llosa se congratulaba de la llegada de la “civilización” por las tierras indómitas. En 1992 Eduardo Galeano escribió “Cinco siglos de prohibición del arco iris en el cielo americano”. Esta obra supuso uno de los escasos testimonios que apareció en Españistán que cuestionaba los cinco siglos de ignominia que ahora pretenden trasnochados, casposos y nostálgicos colonialistas blanquear con sus diatribas y soflamas al referirse de leyenda negra. Estas momias de la Hispanidad, incluyo desde los ultrarreaccionarios voxeros al pusilánime converso virrey del Instituto Cervantes, pretenden convertir la Historia de la conquista en una leyenda rosa. La Historia no es ni leyendas negras ni leyendas rosas, tal como se empecinan los colonialistas y neocolonialistas. La Historia es la Historia de la lucha de clases.

- Detalles

- Escrito por Miguel Ángel Rojas

- Categoría: Literatura Imprescindible

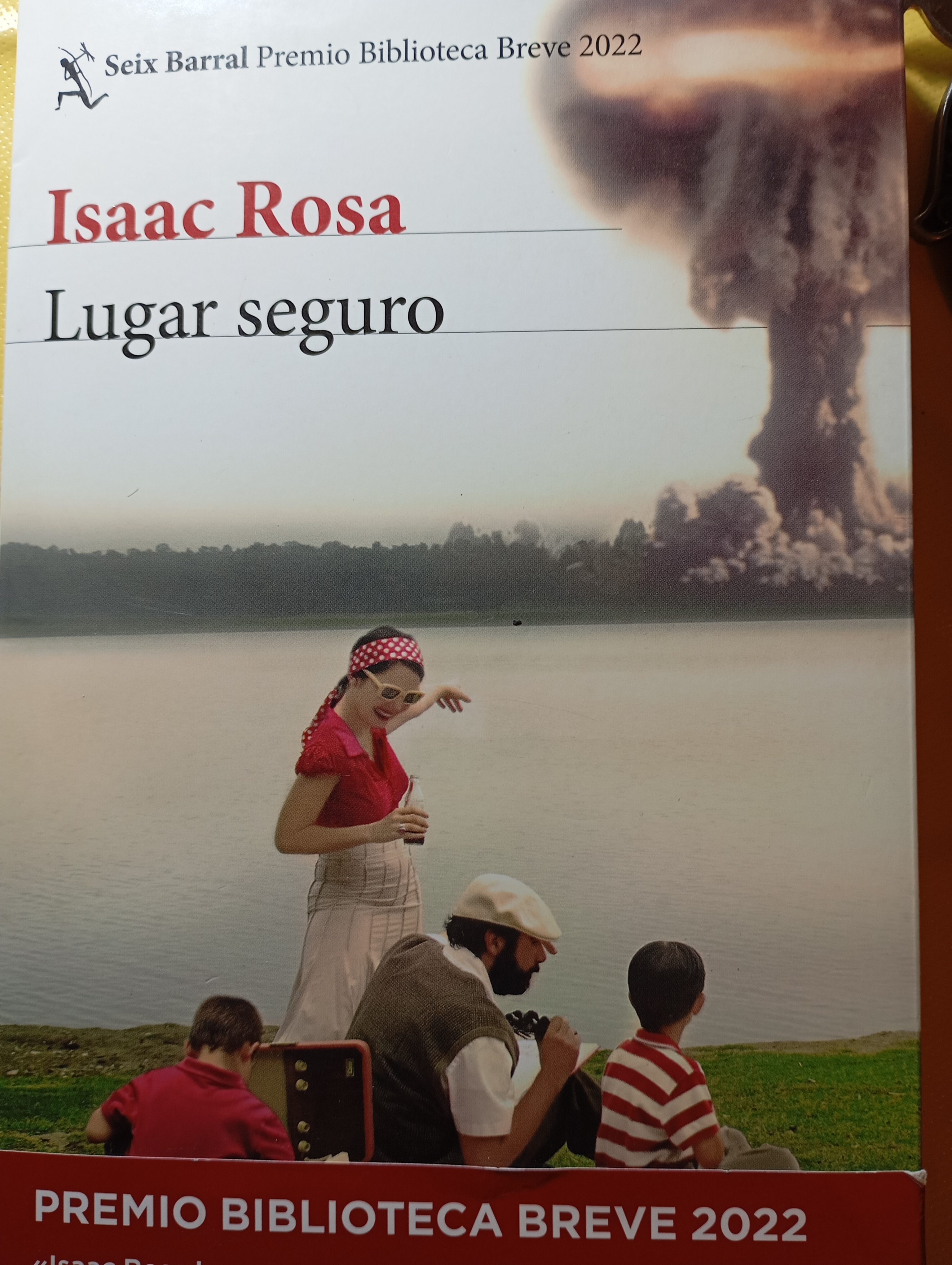

Isaac Rosa es sin duda uno de los más relevantes novelistas de la narrativa contemporánea en la literatura española. Ya obtuvo el galardón Romulo Gallegos en 2005 en Venezuela, muy a pesar del establishment editorialista neocolonialista español, con la novela El vano ayer. Isaac Rosa ha rescatado la memoria histórica de la desmemoria o de una memoria aséptica dentro de lo políticamente correcto como promueve hoy el Grupo Prisa y la ha institucionalizado las sucursales de los sociatas. También ha tenido la osadía de convertir en un híbrido la pulcra ironía junto al sarcasmo más rampante.

Curiosamente en 2022 obtuvo el premio Biblioteca Breve con una novela que nos acerca a una visión propia del mejor Berlanga en pleno siglo XXI con la novela Lugar seguro entre un panorama actual que salvo honrosas excepciones el periplo literario se circunscribe a un mundo de autocomplacencia para apuntalar la noción ideológica individualista pequeño burguesa con sus fijaciones y máscaras al servicio de ocultar las contradicciones de clase en la sociedad burguesa. Rosa constantemente focaliza problemas que representan una sociedad absolutamente delirante que idiotiza.

Lugar seguro es una novela en la que destroza los inventos burgueses como la distopía, tan en auge especialmente tras la pandemia y que sirve de huida de la realidad y la crisis estructural del capitalismo. Rosa nos sumerge en una picaresca de nuevo cuño en la que se trata de inventar trapicheos para sobrevivir. Hoy los medios de falsimedia nos inundan con mercancías y venden el miedo, precisamente cuando la gran mayoría vive agazapada en la provisionalidad, la inmediatez, en un marco de precariedad.

Segismundo, fantónimo que nos lleva al mundo calderoniano, ha encontrado el gran negocio de su vida: vender búnkeres a un módico precio, la saga se estrella de continuo en las fantasías del ascenso social y que permanente se estrellan con la cruda realidad . En un momento en que la OTAN lleva a Europa al militarismo y guerrerismo, no vale más que combatir la locura de la guerra otanista, que no es una mera distopía literaria sino el riesgo de una conflagración en el viejo y decrépito continente.

Miguel Ángel Rojas

- Detalles

- Escrito por Miguel Ángel Rojas

- Categoría: Literatura Imprescindible

La obra de Juan Carlos Rodríguez, quien ostentó la Cátedra García Lorca en la Universidad de Granada, representa la elaboración más avanzada en torno a la ideología y la lucha de clases. En otra ocasión reseñamos un libro fundamental del autor, Teoría e Historia de la producción ideológica. El libro que sigue la senda emprendida es La norma literaria, obra cumbre que completa toda la teorización de Juan Carlos Rodríguez.

Parte de una idea del marxismo, la crítica de la crítica crítica. Desarrolla la noción de aparatos ideológicos de Estado aportada por Althusser. A partir de esta premisa se parte de la historicidad de la literatura, historicidad entendida en el marco del materialismo histórico. La literatura no es inocente ni neutral, responde a la construcción ideológica de la burguesía. No queda al margen de la lucha de clases. Diferencia entre historicidad, historicismo y formalismo.

Aborda el lenguaje y la ideología desde los postulados de Saussure a Chomsky. También hace un estudio exhaustivo del desarrollo del teatro desde el siglo XVIII hasta el siglo XX.

Desentraña los mitos de la poesía. Tanto el mito de la poesía pura de Mallarmé, el mito de la poesía moral de Antonio Machado, el mito de la poesía de vanguardia y el mito de la poesía comprometida en torno a Rafael Alberti.

- Detalles

- Escrito por Miguel Ángel Rojas

- Categoría: Literatura Imprescindible